Les Raspaud, de la Provence vers Toulouse … et le comté de Foix

Le premier chapitre de cette page se déroule au début du XIIIe siècle, durant la croisade des Albigeois, et met en scène Raymond VII, comte de Toulouse, également connu sous le nom de Raymond le Jeune.

Information au lecteur : L’ensemble du contenu du site « raspaud.com » est basé sur des faits, des dates et des personnages historiques avérés. Par exception, le chapitre « 1 – De Beaucaire à Toulouse » – constitue une œuvre de fiction historique. Le contexte historique est réel, mais certains personnages sont fictifs, tout en demeurant plausibles et cohérents avec les éléments historiques. Dès le chapitre 2 – Le commerce du fer, la vérité historique reprend toute sa place.

1 – De Beaucaire à Toulouse

– Adossé aux remparts de Beaucaire, ville qui l’a vu naître dix-neuf années plus tôt, le jeune comte de Toulouse1 est pensif. Il vient d’ôter cotte de mailles et casque ; sa longue chevelure blonde ondule sous la brise légère dans une atmosphère encore chargée de la poussière soulevée par les combats de la nuit. Il a passé de trop longues heures à hurler ses ordres aux lieutenants qui l’entouraient ; sa gorge est irritée et ses oreilles bourdonnent encore du vacarme de la bataille. Il cherche à deviner sur l’autre rive du Rhône les clochers de Tarascon, mais les rayons du soleil qui percent à travers la brume matinale éblouissent ses yeux fatigués. Brusquement, les cloches du couvent des Cordeliers annonçant les laudes interrompent ses rêveries ; il se doit d’informer sans tarder son père des derniers événements.

Les orages qui pendant plusieurs jours ont déchiré le ciel de Provence ont rafraichi l’atmosphère et permettent enfin de mieux supporter la chaleur étouffante de ce mois de mai de l’an de grâce 1216 ; les pluies ont transformé les chemins en bourbiers, gonflé les ruisseaux et fait déborder le Gardon. Tout cela a retardé l’arrivée d’une partie importante des troupes du comte massée sur l’autre rive du Rhône, près d’Avignon et de Tarascon ; mais avant-hier, le mistral a nettoyé le ciel, la pluie a cessé, le Gardon est rentré dans son lit et l’armée de Raymond VII enfin rassemblée, a pu montrer sa force ; la victoire est là, et ce matin Raymond le jeune ne dissimule pas sa fierté ; la bataille fut acharnée, mais il a vaincu les troupes de Simon de Monfort ; il est entré ce matin dans les rues de Beaucaire pavoisées à ses couleurs, sous les acclamations d’une foule qui ne cachait pas sa joie. Lambert-de-Thury qui commandait la garnison ennemie a été contraint de se réfugier dans le château ; sa reddition est inéluctable : il est coupé des approvisionnements extérieurs et lorsque ses réserves de nourriture seront épuisées, il faudra bien qu’il se rende.

En effet, trois mois plus tard, le 24 août, Simon de Monfort se résoudra à abandonner définitivement Beaucaire ; ce sera sa première grande défaite qui précèdera sa mort deux ans plus tard et conduira en 1229 à la fin de la croisade des albigeois.

-Sans plus attendre, le jeune comte fait mander un de ses compagnons d’armes pour porter l’heureuse nouvelle à son père. C’est Géraud qui est désigné pour cette mission. Depuis quatorze mois déjà, Géraud Raspaud et son frère aîné Hugues servent sous la bannière de Raymond VII, qu’ils connaissent bien. En effet, Géraud, qui partage avec le comte le même âge et le même maître d’armes, s’exerce à ses côtés depuis cinq ans près de Bonnieux, chaque fois que Raymond séjourne en ses terres de Provence.

– Le choix de Géraud n’est pas le fruit du hasard : il était convenu depuis plusieurs semaines, qu’à la demande du comte il allait s’établir à Toulouse. Sur sa route il pourra informer le vieux comte Raymond VI de la victoire qui vient d’être acquise. Ce dernier se trouve actuellement à Narbonne, sur le chemin de l’Aragon où il va lever une armée pour reconquérir ses possessions.

– En effet, malgré la reconnaissance de son titre de margrave2 de Provence par le pape Innocent III au concile de Latran en novembre dernier, Simon de Montfort persiste dans son refus de lui rendre ses terres.

– Comme son frère, Hugues ne retournera pas non plus à Bonnieux ; il vient d’épouser à Sisteron, Antoinette de Carniol fille unique du vieux seigneur de Sigoyers, et ce dernier lui a demandé de prendre en charge ses domaines.

Leurs engagements sous la bannière du comte étaient liés aux difficultés que rencontrait la fabrique de draps familiale à Bonnieux, située à une quinzaine de lieues de Beaucaire. Autrefois florissant et source de la fortune des Raspaud, ce commerce connaît un fort ralentissement depuis huit ans. La guerre des seigneurs du nord, menée à la demande du pape Innocent III et avec l’aval du roi Philippe-Auguste, a en effet conduit à une raréfaction du lin nécessaire à la fabrication des draps. Les troupes du nord, dans leur stratégie de destruction, incendient systématiquement les champs à l’approche des moissons.

– Géraud est fier de servir le comte mais un discret pincement étreint son cœur. Il va quitter la Provence terre de ses ancêtres, où sa famille a adopté depuis plusieurs générations le nom de la terre sur laquelle ils vivent : le domaine de la Raspaude. En effet depuis plus d’un siècle, les familles de Provence, du comté de Toulouse, de Lombardie ou de Toscane ont adopté l’usage de transmettre le même nom à tous leurs membres. Ainsi, le nom de famille « Raspaud », adopté par son grand-père lui a été transmis par son père, assurant ainsi la pérennité de ce nom.

L’histoire raconte que le domaine de la Raspaude doit son nom à un chef wisigoth nommé « Raspwald », qui défricha ces terres lors de l’invasion remontant au Ve siècle .

– Hugues serre son frère dans ses bras, réalisant avec tristesse que c’était peut-être la dernière fois qu’ils se voyaient. C’était lui, l’aîné, qui l’avait convaincu, au début de l’année dernière, de rejoindre Raymond le jeune. Et maintenant, leurs chemins se séparent. Plus de cent lieues les sépareront bientôt. Géraud va s’installer définitivement à Toulouse, où il mettra son énergie au service de la fabrication d’armes. L’armée du comte en avait un grand besoin et Géraud était fier de pouvoir contribuer aux luttes que menait le comte pour la reconnaissance de ses droits.

– Géraud accompagné d’un autre miles3, Pons d’Avignon, qui a déjà fait plusieurs fois la route jusqu’à Toulouse, s’engage dans la direction de Nîmes où il couchera ce soir avant d’atteindre Narbonne deux jours plus tard … si tout se passe bien.

C’est au grand galop qu’avec son compagnon ils franchissent les six lieues qui les séparent de Nîmes. Après avoir effectué une halte rapide à Narbonne où Géraud a pu annoncer au vieux comte Raymond VI que la victoire de Beaucaire avait été difficile à obtenir, mais que les troupes de Simon de Monfort avaient été écrasées, les deux compagnons poursuivent leur voyage vers Carcassonne. A l’aube du sixième jour, depuis les collines de Saint-Orens, Géraud découvre enfin Toulouse. La ville se dévoile dans une brume dorée, ses clochers perçant l’horizon comme des aiguilles de pierre. Le cœur battant, il découvre enfin les contours de cette cité que son père lui avait décrite comme rivalisant avec Rome et Venise4. À cette époque, Toulouse, carrefour de savoirs et de richesses, rayonnait comme l’une des capitales du monde chrétien. A l’idée de vivre entre ses murs il est saisit d’un vertige mêlé d’excitation, un sentiment étrange et nouveau pour lui. Il imagine les rues grouillantes, les marchés colorés, les églises majestueuses, tout ce qui contraste avec la tranquillité de sa vie passée. Géraud et Pons pénètrent à présent dans les faubourgs de Toulouse, une ville en état de siège. L’atmosphère est lourde, empreinte de la méfiance et de l’hostilité qui règnent entre l’armée des croisés et la population. Ils passent devant le château narbonnais, une forteresse imposante qui domine la ville, désormais occupée par Simon de Montfort, le chef implacable de cette croisade dite des Albigeois. Cette « croisade », a plongé la région dans le chaos, et le château narbonnais était devenu le symbole de cette occupation. Sur les remparts entourant le palais, résidence des comtes de Toulouse, paradent les très nombreux soldats de la croisade, leurs bannières flottant au vent comme un défi. Géraud et Pons échangent des regards inquiets, conscients du danger qui les entoure. Ils savent que la moindre erreur, qu’un mot de trop, pourrait avoir des conséquences fatales.

– Géraud pénètre dans la demeure mise à sa disposition par Raymond le jeune, dans le quartier du Pont Vieux. L’émotion le gagne en découvrant sa nouvelle résidence, l’environnement de ce qui sera sa nouvelle vie. Ce soir, il rendra visite à Vital de Puybusque, une relation de son père, qu’il a rencontré à Bonnieux l’année dernière. Vital est un important fabricant de draps de Toulouse, tout comme le père de Géraud. Les deux familles sont liées par des relations commerciales depuis de nombreuses années, leurs fabriques de Bonnieux et de Toulouse travaillant parfois en collaboration. Vital pourra l’aider s’il rencontre des problèmes.

– Dès demain, Géraud rencontrera Sicard Garaud, l’influent marchand toulousain réputé dans le commerce du fer et l’armurerie. Cette rencontre, à la demande du comte, marquera le début de leur association.

– La semaine prochaine, Géraud et Sicard se rendront dans le comté de Foix pour se procurer le fer qui sert à la fabrication des armes destinées à l’armée du comte. Ces armes sont indispensables au comte, car cette guerre contre les seigneurs du nord se poursuivra encore pendant 29 ans. En effet, malgré le traité de Meaux-Paris de 1229 qui prévoit le mariage de la fille unique de Raymond VII, Jeanne, avec le frère de celui qui deviendra Louis IX (Saint-Louis), traité qui met fin à la croisade des albigeois, les conflits entre le comté de Toulouse, la papauté et le roi de France ne prendront fin qu’en 1245. À la mort de Raymond VII en 1249, le comté de Toulouse échoit à sa fille Jeanne de Toulouse et à son époux, Alphonse de Poitiers, frère de Saint Louis. Par ce biais, il est intégré au domaine royal, ce qui marque une étape décisive dans le processus d’affermissement de l’autorité monarchique. D’une superficie près de cinq fois supérieure à celle du domaine royal proprement dit, cette annexion représente un accroissement territorial majeur qui contribuera à renforcer de manière significative le pouvoir central.

– Sans qu’il en ait conscience, le destin s’apprête à mettre sur la route de Géraud des rencontres déterminantes, appelées à sceller l’ouverture d’un nouveau chapitre de son existence. La famille qu’il fondera trois ans plus tard s’unira à celles de ses nouvelles connaissances, et cette alliance se poursuivra durant plus de deux siècles, à travers neuf générations. Soixante ans plus tard l’une de ses petites-filles épousera un Garaud et l’arrière-petit-fils de son arrière-petit-fils épousera encore une descendante de Sicard Garaud… et le fils de ce dernier épousera une Puybusque.

2 – Le commerce du fer

Un siècle et demi plus tard, au cœur du XIVᵉ siècle, la famille s’est solidement enracinée à Toulouse et les Raspaud figurent désormais parmi les notables de la cité. La grande peste de 1348, qui avait emporté près d’un tiers de la population toulousaine, n’est plus maintenant qu’un souvenir douloureux, bien que la crainte de ce fléau n’ait pas totalement disparu. Les compagnies anglaises, qui avaient longtemps ravagé les campagnes alentour, ont finalement été repoussées, ouvrant la voie à un retour progressif de la stabilité. La fin du siècle s’accompagne ainsi d’un véritable renouveau économique : foires et marchés retrouvent leur vitalité, tandis que les marchands voient leurs affaires prospérer.

– Guilhem Raspaud naît à Toulouse vers 1370. Vingt-cinq ans plus tard, son père étant probablement décédé, il dispose déjà d’une fortune considérable. À la tête de multiples affaires florissantes, il exerce la profession de changeur tout en pratiquant le commerce de diverses denrées. Comme la plupart des négociants toulousains, Guilhem s’appuie sur un réseau de comptoirs de change pour développer ses activités au-delà de la ville. Outre celui qu’il possède à Toulouse, il entretient des liens commerciaux étroits avec un comptoir établi à Pamiers, ainsi qu’avec un autre situé plus en amont dans la vallée de l’Ariège, à Tarascon.. Entre 1390 et 1420, les allers-retours entre Toulouse et le comté de Foix rythment la vie de Guilhem. Malgré l’insécurité des routes, il parvient à mener ses affaires avec une étonnante facilité. Les comptoirs de change lui permettent d’obtenir les sommes nécessaires à l’achat de fer dans le comté, évitant ainsi le transport risqué de grandes quantités d’argent depuis Toulouse. Soucieux de rentabiliser chaque déplacement, il emporte avec lui des marchandises qu’il revend avec profit à Pamiers ou à Foix. Mais à l’insécurité qui règne sur les routes, s’ajoutent les problèmes créés par les péages que le comte de Foix et les seigneurs locaux perçoivent sur les transports de marchandises. Un traité datant de 1222 entre la ville de Toulouse et le comté de Foix prévoit pourtant que les Toulousains seront exonérés de ces péages, mais les fermiers généraux du comte de Foix connaissent mal ce traité, ou font semblant de ne pas le connaître ; les discussions sont souvent fastidieuses et il est fréquent que l’on soit obligé de payer si l’on veut passer. En février 1393, Guilhem et les transporteurs qui sont à son service seront obligés de débourser deux sols tournois et demi au péage de Saverdun ; un autre marchand, Pierre Raymond Borrel qui voyage avec Guilhem entre Toulouse et le comté de Foix, paiera lui aussi ; toujours en février de cette même année, Guilhem paiera de nouveau quinze sols à Pamiers et treize livres à Foix. Le prix du passage une fois fixé, il faut s’acquitter de la somme due, soit en troquant quelques marchandises, soit en présentant de l’argent sonnant et trébuchant. Et pour cela il faut aller chercher les espèces nécessaires jusqu’à Pamiers ou Tarascon. De quoi allonger le voyage de deux ou trois jours. Ce sera le même problème en 1405 au péage de Pamiers. Mais cela ne gêne en rien la réussite financière de Guilhem qui, en 1398, est l’un des cinq plus gros changeurs de Toulouse et est l’un des deux principaux pourvoyeurs de fer de la ville. Il faut dire que depuis le début du XIVème, l’utilisation des moulines5 dans le comté de Foix a permis un développement exceptionnel du commerce du fer ce qui a décuplé la fortune des Raspaud.

3 – Guilhem Raspaud, Jean Garaud et l’anoblissement de 1430 des Raspaud

En 1399, le jeune Guilhem unit son destin à celui de Bertrande, la fille de Pierre Garaud (Garaud ou Guiraud selon les actes), originaire du Rouergat. Ce dernier est peut-être le fils ou le neveu de la « veuve de Raymond Garaud » qui avait vendu vingt ans plus tôt son commerce de fer au père de Guilhem. L’année suivante, en 1400, naît Pierre Raymond Raspaud. Trente ans plus tard, alors que les liens commerciaux entre les Garaud et les Raspaud sont anciens, les deux familles vont maintenant se lier plus intimement. En 1430, l’union de Géraude, unique héritière de Jean Garaud, ancien capitoul de 1412 et coseigneur de Colomiers et Pibrac, avec Pierre Raymond, fils unique de Guilhem Raspaud, scelle une alliance de prestige. Bien que la fortune de Guilhem soit considérable, celle de Jean Garaud la surpasse nettement. Au-delà des richesses, c’est surtout le statut social des Garaud qui confère à cette union une dimension exceptionnelle. Leur lignée, noble depuis cinq générations, a marqué l’histoire toulousaine par l’influence de ses membres. Jean Garaud, à l’instar de son père, son grand-père et son arrière-grand-père, a siégé au capitoulat. De plus, la famille Garaud jouit de vastes domaines aux alentours de Toulouse, renforçant ainsi son pouvoir et son prestige. Le contrat de mariage conclu entre Guilhem Raspaud et Jean Garaud stipule que Pierre Raymond sera l’héritier universel de son beau-père, acquérant ainsi la noblesse et les privilèges attachés à la lignée des Garaud. En contrepartie, il est convenu qu’il renoncera à son patronyme, adoptera le nom « Garaud », et que cette obligation s’étendra à sa descendance. Pierre Raymond Raspaud devient ainsi Pierre Raymond Garaud. Dans les actes notariés, son fils Pierre sera dénommé Pierre Garaud alias Raspaud ou parfois Pierre Raspaud alias Garaud (!). Ce qui peut surprendre, c’est que les enfants de Pierre, alors que le grand-père Garaud est décédé depuis longtemps, reprendront le nom « Raspaud ». Mais il y a une explication à ce changement : En effet Pierre, le fils de Pierre Raymond, avait épousé le 3 septembre 1476 Peyronne de Puybusque. Or, lorsque Jean de Puybusque, grand-oncle de Peyrone, était gérant de la Trésorerie Royale de Toulouse en 1432, il avait la charge de l’entretien des fortifications de la ville ; en 1435 il avait été accusé d’avoir « détourné » des fonds. Détournement signifie mauvaise affectation des fonds ; effectivement, il avait utilisé une partie des fonds destinés à la réparation des fortifications, à un usage autre que celui qui avait été prévu, et cela, sans en informer préalablement l’ensemble des capitouls. Toute la famille Puybusque s’était sentie humiliée par cette accusation et Jean Garaud, le grand-père de Pierre, avait été l’un des accusateurs ; il était intolérable pour les Puybusque qu’un de leurs descendants porte le nom « Garaud » ce qui explique le retour au nom « Raspaud ».

4 – D’Azur au Lion d’Argent

Le couple Pierre et Peyronne va avoir cinq enfants, deux filles et trois garçons, et quatorze petits-enfants. Les trois fils de Pierre et Peyrone, Bertrand, Jean et Bernard vont entreprendre en 1530 la reconstruction du château des Raspaud à Colomiers. En effet la guerre civile entre Armagnacs et Bourguignons, qui avait ensanglanté la région au siècle précédent, avait laissé des cicatrices profondes, notamment sur le patrimoine des familles nobles.

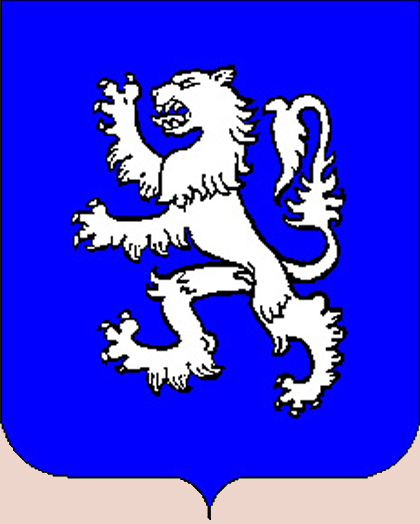

– Pour traiter leurs affaires, les Raspaud résident désormais à Toulouse, rue des Polinaires, tout près de la rue de la Madeleine et de la rue des Paradoux où leur grand-père, Pierre Raymond, avait fait construire deux hôtels particuliers, chacun doté d’une tour capitulaire6. Leurs armoiries, « D’azur au lion d’argent », ornent désormais le fronton de leurs demeures toulousaines, de leur château de Colomiers et de l’église Sainte-Radegonde de Colomiers, où se trouve leur sépulture familiale.

Tous les enfants de Pierre s’uniront à des familles de notables de Toulouse. Jean va épouser Bertrande Ynard, fille d’Antoine Ynard, écuyer, et Bernard va épouser en premières noces Catherine de Bonvillar fille de Gaillard de Bonvillar, seigneur de Saussens, puis en secondes noces, après le décès de Catherine, Eudoulcie Maynard. Le troisième frère, Bertrand épousera Isabeau Doulce. Les Raspaud, nobles et coseigneurs de Colomiers, jouissent d’un privilège rare : partager la seigneurie de cette terre avec le roi de France, une marque de distinction au sein de l’aristocratie toulousaine. En effet, le 10 février 1318, le roi Philippe V le Long avait signé avec le coseigneur de l’époque, l’acte de paréage définissant que désormais les droits féodaux attachés à Colomiers sont indivis entre le roi et le coseigneur, la moitié pour le roi et l’autre moitié pour le coseigneur. Par des alliances avec les Robiane, les Rességuier, les Vinhes, les Hébrard, les Villeneuve et les Goyrans, les Raspaud assoient leur pouvoir auprès des familles les plus influentes de la ville ; Ils mettent en place une stratégie d’alliances dans le comté de Foix et dans toute la région toulousaine : ils s’allient avec les Usson proches du roi de Navarre, les Falga, les Bonvillar, les Comines, les de Nos, les du Faur, … Plusieurs petits-enfants de Pierre entreront dans les ordres religieux ; Arnaud sera bénédictin, Jérôme sera chanoine et archiprêtre, un autre Jérôme sera lui aussi chanoine et archiprêtre de cathédrale. Avant leur mariage, les filles sont fréquemment dans des couvents. D’autres petits-enfants de Pierre7 seront militaires comme Louis, au service du roi, ou Antoine au service de Toulouse. En 1562, lors du déclenchement des guerres de religions et alors que les protestants ont pris le pouvoir à Pamiers, le chanoine Jérôme Raspaud parvient à faire entrer les troupes catholiques dans la ville en ouvrant les portes du couvent des Augustins. Mais douze ans plus tard, en 1574, la ville de Pamiers est retombée entre les mains des protestants. En juin de cette même année, le frère de Jérôme, Antoine Raspaud (ou de Raspaud) qui est capitaine des troupes de Toulouse, reprend la ville aux protestants et le 20 juin, il est nommé capitaine-viguier de Pamiers. En décembre de cette même année Antoine devient capitoul de Toulouse. Quelques années plus tard, il obtient que son second fils, Jérôme le jeune, succède à son oncle (qui porte les mêmes nom et prénom) comme archiprêtre, chanoine de cathédrale, puis archidiacre de Pamiers. Ce dernier va être chargé de la gestion d’une grande partie des biens de l’Eglise appartenant au diocèse.

-En 1582, Antoine de Raspaud, auréolé de ses récentes victoires sur les armées protestantes dans le Lauragais, notamment près de Castelnaudary et au nord de Castres, est au sommet de sa gloire. Son surnom de « Capitany », qui deviendra celui d’une métairie lui appartenant à Colomiers8, témoigne de son prestige. En septembre, Antoine unira son fils Jean-Jacques à Jeanne de Villeneuve, fille de Géraud de Villeneuve, descendant des barons de Villeneuve, une très ancienne famille liée aux comtes de Toulouse. Toute la noblesse du Lauragais assistera aux noces célébrées au château de La Croisille le 9 septembre 1582.

– Le plus jeune fils de Jean-Jacques, Jean-Gabriel sera reçu Chevalier de l’Ordre de Malte en 1608 ; en août 1615 il accompagnera le Chevalier de Vendôme9 à Malte pour participer à la défense de l’île contre les Turcs. Il occupera par la suite, une charge dans la commanderie de Gap, (probablement Gap-Francès, sur le Mont Lozère).

– Au XVIIe siècle, la famille s’est élargie et les héritages, parfois compliqués, ont dispersé les Raspaud et leurs domaines. En 1634, Jeanne de Villeneuve, veuve de Jean-Jacques de Raspaud, son fils Jean-Gabriel de Raspaud et sa belle-fille, veuve de Marc-Antoine de Raspaud, vendent ensemble aux Rabastens une grande partie des parts qu’ils possèdent à Colomiers. En 1647, après la perte d’un procès contre leurs cousins les Goyrans, les Raspaud n’ont plus aucune part de Colomiers.

5 – Une branche ariègeoise10

(Une branche parmi beaucoup d’autres)

Le chapitre 7 « Les Raspaud autour de Pamiers … », détaille les principales raisons qui ont poussé les Raspaud à s’implanter en nombre autour de Pamiers. Cela a commencé avec Guilhem et son fils Pierre-Raymond, puis avec Antoine le Capitany, puis les deux chanoines Jérôme et Jérôme le jeune, Françoise de Raspaud qui épousera Tristan d’Usson et enfin Pierre. Pierre est le fils de Jean-Jacques de Raspaud et le petit-fils d’Antoine, le Capitany. Il va épouser près de Mirepoix, Jeanne-Marie d’Auriol, fille de Paul d’Auriol, chef de la milice de Mirepoix. Jeanne-Marie apporte par son mariage les terres et fiefs provenant de la famille d’Auriol à Castelnaudary, Gaja, Laurac, Labastide d’Anjou, Mas Saintes Puelles et Mireval. Pierre et Jeanne-Marie auront quatre filles, mais Jeanne-Marie décédera jeune. Pierre entretiendra alors une nouvelle relation qui donnera naissance, en 1645, à Jean11. Pierre donnera son nom à ce fils, né trois ou quatre ans après le décès de son épouse. Toutefois, sa principale préoccupation demeure la protection des futurs mariages de ses quatre filles issues de son union légitime. Au moment de la naissance de Jean, celles-ci sont âgées d’environ dix ans pour la cadette et d’une vingtaine d’années pour l’aînée. Dans cette perspective, Pierre prend la décision, qui lui paraît naturelle, de réserver son héritage à ses filles au moment de sa disparition. Il est toutefois vraisemblable que Pierre ait transmis de son vivant une partie significative de ses biens à son fils Jean, puisque ce dernier fut surnommé Rié, terme qui, en ancien occitan, signifie « riche ». Âgé de vingt-quatre ans, Jean épouse en mai 1669 Gabrielle Bugnas à La Bastide-de-Sérou. De leur union naîtront quatre enfants, chacun recevant des terres en dot au moment de son mariage. Ces biens provenaient ils directement de leur grand-père Pierre ? La question demeure ouverte, car aucune trace de domaines lui appartenant dans les environs immédiats de La Bastide-de-Sérou n’a pu être retrouvée. Cependant, il est établi que les Raspaud de Colomiers étaient installés de longue date dans les environs de La Bastide-de-Sérou, puisque Françoise de Raspaud est née vers 1575, au Mas-d’Azil, situé à seulement neuf kilomètres. La possession de terres dans cette région par la famille pourrait ainsi remonter à plusieurs générations. ? – L’un des enfants de Jean, Elie (ou Hélier), aura lui-même douze enfants dont neuf garçons qui vont « faire souche » dans l’Ariège. Elie est Maître charpentier à Pamiers, de même que son fils Jean12 qui épouse le 25 février 1767 Marie Clarac, à Pamiers. Louis, le fils de ce dernier couple, possède lors de son décès le 14 janvier 1844, de très nombreuses terres, des bâtiments et une auberge à Loubens. Louis aura sept enfants et vingt-quatre petits-enfants. Ses enfants, qui sont tous installés à Loubens13, exploiteront les terres et les bois dont ils héritent. Les uns exploiteront les terres argileuses pour la fabrication de tuiles et briques, les autres exploiteront les terrains calcaires et les bois pour la fabrication de chaux. Tous les petits-enfants de Louis vont naître à Loubens. L’un de ses petits-enfants, qui porte aussi le prénom Louis, est chaufournier ; c’est le père de Pierre-dit-François né en 1882, à Loubens. Ce dernier aura lui-même deux fils Louis et Marcel nés au début du XXème siècle …….

- Le comte de Toulouse dont il est question ici est Raymond VII dit aussi Raymond le jeune. ↩︎

- Margrave est un titre équivalent à marquis, dans le Saint Empire romain germanique, auquel la Provence est rattachée. ↩︎

- Un « miles » est un chevalier ou un militaire. (Il est dans le métier des armes.) ↩︎

- Toulouse avait alors une population de près de 25000 habitants, comparable à celle de Paris. A la même époque Lyon avait moins de 10000 habitants, Marseille moins de 20000 et Bordeaux ne deviendra véritablement une ville qu’à la fin du XIIIème siècle. ↩︎

- La mouline est une forge hydraulique de réduction directe utilisée pour la fabrication du fer à partir du minerai. Cette technique innovante a bouleversé, au début du XIVème siècle, les conditions traditionnelles de production du fer et a permis autour des mines de Vicdessos (dans les montagnes du comté de Foix) le développement extrêmement rapide d’une production assurant largement les besoins régionaux et au-delà. ↩︎

- Les capitouls jouissaient du privilège de pouvoir ériger, dans leurs hôtels particuliers, une tour qui dominait la ville. ↩︎

- Les détails concernant la généalogie, peuvent être consultés dans le chapitre « Un site de généalogie ». ↩︎

- Au XXIe siècle le domaine de cette ancienne métairie est maintenant occupé par les usines de construction d’Airbus et le nom « Capitany » a été donné à un ensemble sportif de la ville de Colomiers. ↩︎

- Alexandre de Vendôme dit « le chevalier de Vendôme » était le fils illégitime d’Henri IV et Gabrielle d’Estrées ↩︎

- Voir aussi le chapitre « Les Raspaud autour de Pamiers » ↩︎

- L’acte de baptême de Jean, n’a pas pu être retrouvé. En effet, les registres d’actes de baptême de l’Ariège et de l’Aude avant 1650 présentent de nombreuses lacunes rendant la recherche difficile. Ainsi, la filiation de Jean reste hypothétique et doit encore être confirmée. Cette hypothèse a été formulée par un généalogiste professionnel qui, en se basant sur un raisonnement logique, a conclu que Pierre était le seul Raspaud pouvant être le père de Jean, dans un périmètre de plus de 50 km. Cette hypothèse pourrait être remise en question suite à la découverte de nouveaux documents, notamment des documents concernant les descendants des oncles, neveux et cousins des deux Jérôme Raspaud. Il est à noter que ces descendants sont très nombreux dès le XVIème siècle dans la région de Pamiers, la Bastide de Sérou et le Mas d’Azil. ↩︎

- En 1750 Jean possède avec son demi-frère Pierre de très nombreux biens fonciers ; uniquement sur la paroisse de Loubens, ils en ont plus de cinquante. ↩︎

- Le territoire de Loubens est situé à 5 kilomètres à vol d’oiseau de celui de Pamiers. ↩︎